辽冀鲁海岸带考察

时间:2024年9月20日-2024年9月30日

地点:辽宁、河北、山东

作者:张菁

渤海之滨,烟波浩渺,从辽阔无垠的河口湿地到柔软细腻的金色沙滩,潮汐起伏间,自然与人类活动交织出丰富的画卷。纸上得来终觉浅,唯有身临其境,亲身感受河口湿地的生机、盐田的广袤与人类产业的发展,才能真正理解自然地理和人类活动之间的复杂关系。

此次为期10天的考察,团队探访了辽宁、河北、山东的典型海岸带区域,涵盖盐沼湿地植被考察、盐田与光伏电站分布验证,以及海上养殖调研,旨在探讨这些因素对生态系统的影响与变化,并为河口生态系统的保护提出科学策略。

辽河口湿地——潮汐韵律与生态守望

考察的第一站是辽宁盘锦的辽河口湿地,这里位于黄海与渤海交汇处,是重要的河口湿地生态系统。辽河的淡水携带着大量营养物质,与咸水混合孕育出理想的湿地环境,吸引了无数鸟类和水生生物在此栖息繁衍。

当晨光洒落,辽阔的湿地在阳光的映照下仿佛披上一层金色的面纱。被称为“世界第一大苇田”的120万亩的芦苇荡是辽河口湿地的标志性景观,微风吹过,芦苇轻摇,仿佛在低声诉说着这片土地的故事。我们借助无人机航拍记录了这片湿地的部分影像,并采集了芦苇(Phragmites australis)等典型植物的样本,以分析其植被结构与碳汇能力。镜头中捕捉到“芦花深处有人家,秋水共长一色霞”的景象,令人心驰神往。

发现:该地区的芦苇湿地不仅具有生态涵养水源的功能,还显著改善了空气质量,且拥有强大的碳吸存能力,这在应对气候变化方面具有重要意义。此外,这片湿地也是候鸟迁徙的重要驿站。我们观察到了东方白鹳(Ciconia boyciana)、大天鹅(Cygnus cygnus)等珍稀鸟类,进一步突显了此地的生态保护价值。

碱蓬红海滩——极端环境中的生命奇迹

“红云万里接天涯,盐碱之地亦芳华”,辽河口的另一道亮丽风景线是盘锦的碱蓬红海滩。这种由碱蓬草(Suaeda salsa)覆盖的滩涂如一条红色绸缎般与蓝天、碧海无缝衔接。团队对这里的土壤样本进行了采集,分析其盐碱含量,探讨碱蓬草在高盐环境中的适应机制。

发现:红海滩的碱蓬草在每平方米的植被覆盖率达到80%以上,土壤盐度约为0.7%至2%。这不仅展现了植物的适应力,还表明此类生态系统可以有效固碳,并减少土壤盐碱化对周边农业的威胁。这一发现凸显了海岸带湿地的重要性——它不仅是自然景观,更是应对极端气候的生态屏障。

盐田与光伏发电——科技与自然的和谐共生

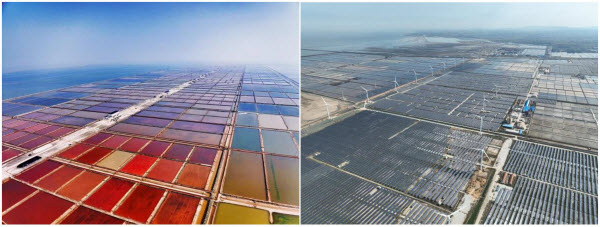

从盘锦出发,考察队沿河北、山东继续南行,广袤的盐田与大规模的光伏电站如星辰般点缀在沿途,科技与自然在这里完美融合。阳光洒落在光伏板上,发出熠熠光辉,仿佛是大地上闪耀的明珠。盐池和内陆养殖塘整齐排列,不同浓度的盐池呈现出各异的色彩,像是大地上的巨型调色盘,与蓝色光伏板交相辉映,在这片大地上勾勒出一幅现代科技与自然资源相得益彰的画面。

发现:经了解,当地依托“渔光一体”模式,深耕蓝色海洋经济,挖掘“风光渔盐”的潜力,实现了“上风下盐”的发展模式,致力于打造“中国渔盐之乡”。铺设于盐田和养殖塘上的光伏板不仅提升了土地利用效率,还每年产生超过50万千瓦时的清洁能源,展现了科技助力绿色发展的潜力。然而,部分区域的光伏板布局也对鸟类的迁徙路径产生了一定的干扰,需在未来设计中进一步优化,以减轻对生态的影响。

黄河口湿地——湿地之美与生态挑战

“雪原雷动下天龙,一路狂涛几纵横。裂壁吞沙惊大地,兴云致雨啸苍穹”,在山东东营,黄河滚滚流经平原,最终汇入渤海,形成了广阔的黄河三角洲湿地。我们在黄河三角洲国家级自然保护区内进行了实地调研,考察了湿地的水文特征和动植物分布。

黄河三角洲湿地如同一块巨大的翡翠,镶嵌在渤海之滨,其湿地生态系统复杂而多样,被誉为“鸟类的天堂”。这里不仅是鱼类、鸟类栖息的宝地,也是全球生态系统的重要组成部分。黄河携带的泥沙在湿地中沉积,为植物和动物提供了丰富的养分,但也造成了湿地面临的生态退化挑战。

发现:保护区内已记录到368种鸟类,其中不少为濒危物种。湿地的养分丰富,有利于水鸟和鱼类的生长繁殖。然而,随着河流泥沙的不断淤积,湿地面临着退化的风险,相关团队已形成且实施了完整的治理恢复流程。相信在保护区的治理下,黄河口三角洲可重现最初的绿色天堂。

荣成海上养殖区——人与海洋的共舞

考察的最后一站是山东荣成的海上养殖区。荣成的海洋养殖主要集中在扇贝、海带和海参等品种,这些产业不仅带动了当地经济发展,还推动了绿色海洋经济的建立。

乘坐渔船出海,我们与当地渔民一起体验了网箱养殖和渔业作业流程,成排的浮标与网箱在微波荡漾的海面上此起彼伏,仿佛为这片海洋编织出一幅富有生机的蓝色织锦。鱼群在网箱中灵动穿梭,打捞时,网具缓缓升起,映照出渔民脸上洋溢的笑容,而这份收获也提醒我们对海洋资源的珍惜与依赖。

思考:随着养殖规模的不断扩大,水质污染、海洋生态失衡等问题逐渐显现。未来的发展不仅需要提高养殖的科技水平和产量,更需创新环保手段和管理模式,以减少废弃物排放,维持海洋的自然循环。如何实现经济效益与生态保护的平衡,将是我们和当地渔业共同探索的关键课题。

总结与反思——自然、科技与人类的协奏曲

此次辽冀鲁考察,我们不仅获得了丰富的科研数据,更深刻理解了如何在自然与人类的互动中实现可持续发展。未来的研究重点将致力于整合生态、经济与科技的发展模式,优化海岸带的利用策略,减轻人类活动对生态系统的负面影响。

潮起潮落间,自然与人类相互依存,彼此成就。渤海的碧波与辽河的芦苇见证了自然的力量,“渔光一体”模式则昭示着绿色发展的希望。当夕阳西下,金辉洒满海面,那一刻,我们感受到的不仅是自然的美丽,更是对未来的思索——如何让科技与自然共舞,让发展与生态并存,共同谱写出一幅人与自然和谐共生的壮丽画卷,铸就宁静和谐的生态之美。