个人简介

陈春鹏,2018年从同济大学保研直博进入华东师范大学河口海岸学国家重点实验室学习,主要致力于河口海岸遥感时空智能感知研究。近5年来共发表SCI论文15篇,累计影响因子110+,篇均影响因子7.5;其中以第一/通讯作者在ISPRS P&RS(IF=12.7)、JoH (IF=6.4) 等高水平学术期刊上发表SCI论文6篇,EI论文2篇,授权国家发明专利1项。曾在ISPRS、IEEE IGARSS等遥感国际重要会议上做口头报告,并担任多本国际SCI期刊独立审稿人。参与国家自然科学基金重大项目、政府间国际科技创新合作重点项目等多项科研项目,研究成果支撑了联合国海洋十年“大河三角洲计划”的数据获取。

个人事迹

用脚步丈量我国美丽海岸线

“犹记得刚进入河口海岸学国家重点实验室时,对河口、三角洲、海岸这些词汇还十分陌生,也不知道它们的重要性以及当下所面临的威胁。”谈及对河口海岸的认识时,陈春鹏如是说到。后来在不断的文献阅读下,陈春鹏逐渐了解到世界60%的人口和2/3的大中城市集中在沿海地区,但这些区域目前面临着严峻的人类活动和海平面上升威胁。“我国是一个拥有1.8万公里海岸线的国家,近几十年来,快速的城镇化建设使得这些海岸线发生了翻天覆地的变化,周围的盐沼、红树林和潮滩资源面积都在不断萎缩”。为了清楚地了解我国海岸带潮滩、盐沼、红树林等典型要素的分布和利用情况,在学院及其导师周云轩教授、田波副研究员的支持下,陈春鹏与课题组于2019年1月份前往广东和广西进行海岸带调查。“这次考察让我们观赏到了红树林海滩之美丽,同时也看见了海岸带密集的养殖对红树林海滩的蚕食。”

此外,在博士学习阶段的每个寒暑季节,陈春鹏都积极参与学院和课题组组织的海岸带调查。最近的一次海岸带调查是在2021年的8月,在田波副研究员的带领下,陈春鹏和课题组同学从上海出发,沿海岸线驱车前往浙江、福建和广东进行了为期2周的海岸带调查。考察期间,正值八月酷暑,但仍身体力行下滩收集原位测量数据。“最累的一次是我与课题组段元强同学一起沿着泥滩向海方向爬行了将近1.5公里,测量滩面光谱数据并采集梯度样本,往回爬的时候,看着岸边虽近在咫尺,却远在天边,上岸后全身已经湿透,筋疲力尽。”陈春鹏在谈到印象最深的一次野外调查时说到。

2021年8月陈春鹏(右)与课题组段元强同学在温州苍南潮滩采样

据陈春鹏统计,博士学习期间,他共参与海岸带调查60余次,足迹遍布我国黄河口、江苏沿岸、长江口、杭州湾、乐清湾、闽江口、北部湾等数十个河口和海湾。在海岸带调查期间,陈春鹏利用多光谱RTK无人机、激光雷达、地物光谱仪、水质多参等技术或设备采集了我国海岸带地形、植被、水质等多要素的第一手多维立体信息。

陈春鹏利用无人机摄影测量、机载激光雷达和地面激光雷达等遥感观测技术获取海岸带三维立体信息

为了尽可能地发挥这些来之不易的数据的作用,陈春鹏了解到深度学习技术是处理、挖掘多源遥感大数据最先进的技术。因此,在2021年11月,陈春鹏在国家留学基金委的资助下,前往英国兰卡斯特大学进行了2年的联合培养,跟随人工智能GeoAI领域的专家张策博士针对性地学习了遥感AI技术。“自主采集的数据和联培期间学习的技术,为我自己研制海岸带遥感时空智能感知模型打下了基础”。

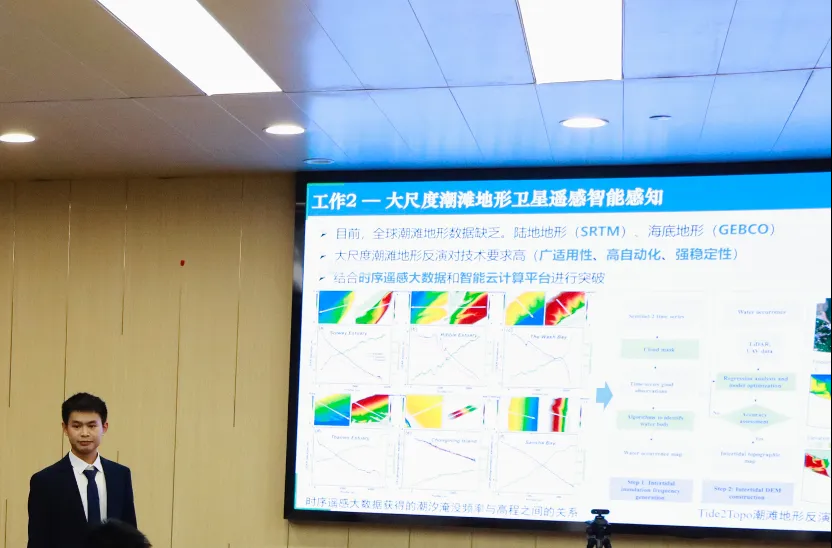

将论文写在我国海岸线上

谈到科研时,陈春鹏说到自己的课题“接地气但不简单”。他的研究旨在如何准确快速地获取潮滩的地形地貌信息,为此,他利用了“AI+时序空天地遥感大数据”技术,解决了海岸带潮滩地形“大尺度、长时序、高频次和高精度”观测的难题,将传统费时费力且危险的“跑滩”点状测量作业形式向遥感非接触式面状测量的转变,研究成果受到国内外专家的认可。代表性成果接连发表摄影测量与遥感顶级期刊ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing上,并受邀在多所高校国际青年论坛和国内外重要会议上做口头报告。

同时,陈春鹏在博士学习阶段注重产研结合,努力推动科研成果落地应用。他的科研工作始终围绕着我国“海岸带保护修复”、“蓝色海湾整治行动”、“退耕还湿,退养还滩”等重大工程项目展开。研究成果成功应用于长江三角洲、珠江三角洲、英国海岸带、伊诺瓦底江三角洲等国内外河口海岸区域,支持联合国海洋科学促进可持续发展十年“大河三角洲计划”大科学计划的数据获取。此外,还成功利用自研技术方案连续5年为上海崇明东滩鸟类国家级自然保护区进行潮滩地形地貌变化观测以及鸟类生境评估,并为崇明东滩湿地保护修复项目提供了可靠的数据支撑。谈到未来的规划时,他说“未来将持续致力于河口海岸智能遥感理论与关键技术研发,服务于滨海湿地的保护修复,切身实践‘用脚步丈量我国美丽海岸线,将论文写在我国海岸线上’的宣言”。

最后,陈春鹏同学想和大家分享的感悟是:百舸争流,奋楫者先;敢于尝试,无惧失败。那些或许看起来徒劳无功的尝试,实则可能在不经意间拓宽了知识的边界,锻炼了科研敏锐度。不论天资如何,奋力超越自我才会看见远方的风景。同时,满怀希望,永远蓬勃,少年不惧岁月长,彼方尚有荣光在。