— International Journal of Applied Earth Observations and Geoinformation, Vol118, 103280, April 2023

姜文浩a, 田波a,*, 段元强a, 陈春鹏a, 胡越凯a

a 华东师范大学,河口海岸国家重点实验室, 中国,上海, 200041

关键词:光伏电站,遥感,碳中和,随机森林,合成孔径雷达,空间分析

太阳能作为重要的绿色可再生清洁能源,在可持续发展的大背景下,成为全球应对气候变化及能源短缺的重要解决方案。近几十年来,随着光伏发电的技术革新与规模扩张,光伏度电成本不断下降,推动了我国光伏产业的迅速发展。在双碳战略与能源供需缺口的共同推动下,我国沿海省市区也加快了光伏电站的建设进程。然而,沿海省市区光伏发电的快速发展加剧了用地矛盾,也可能给当地生态带来潜在的负面影响。因此,精确的光伏空间分布数据对于光伏产业的合理规划、光资源利用评估以及生态评价来说具有巨大的潜力。

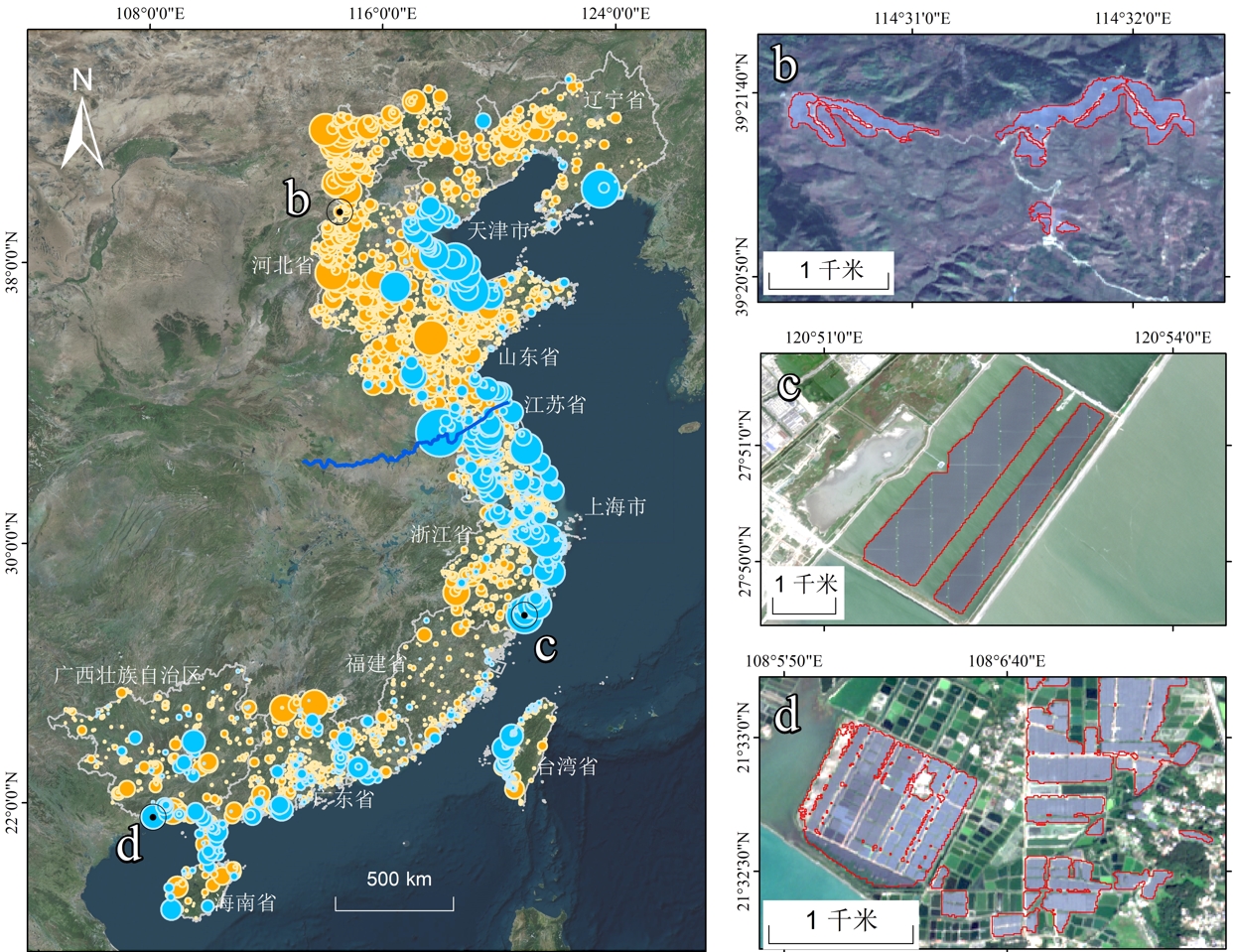

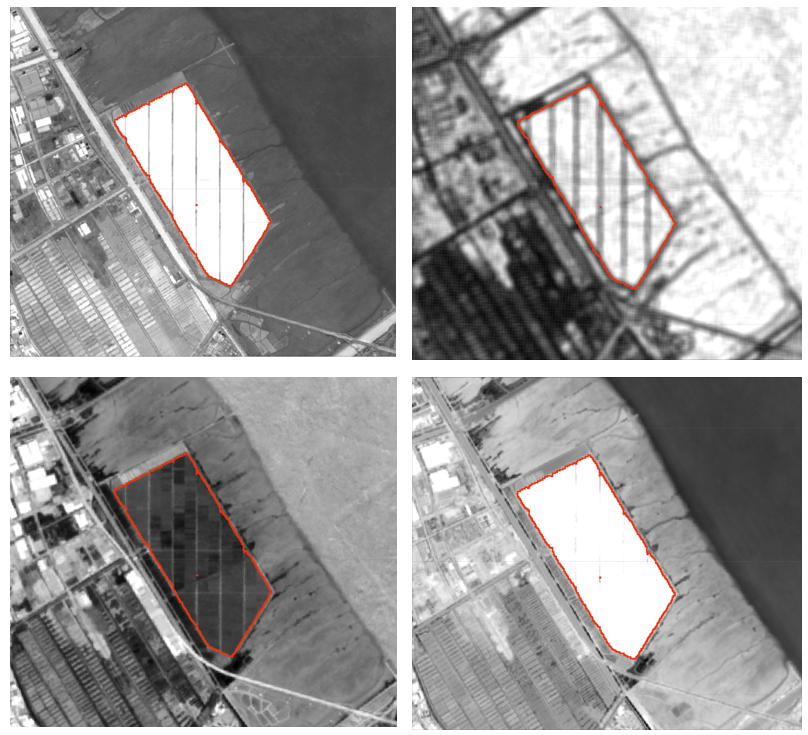

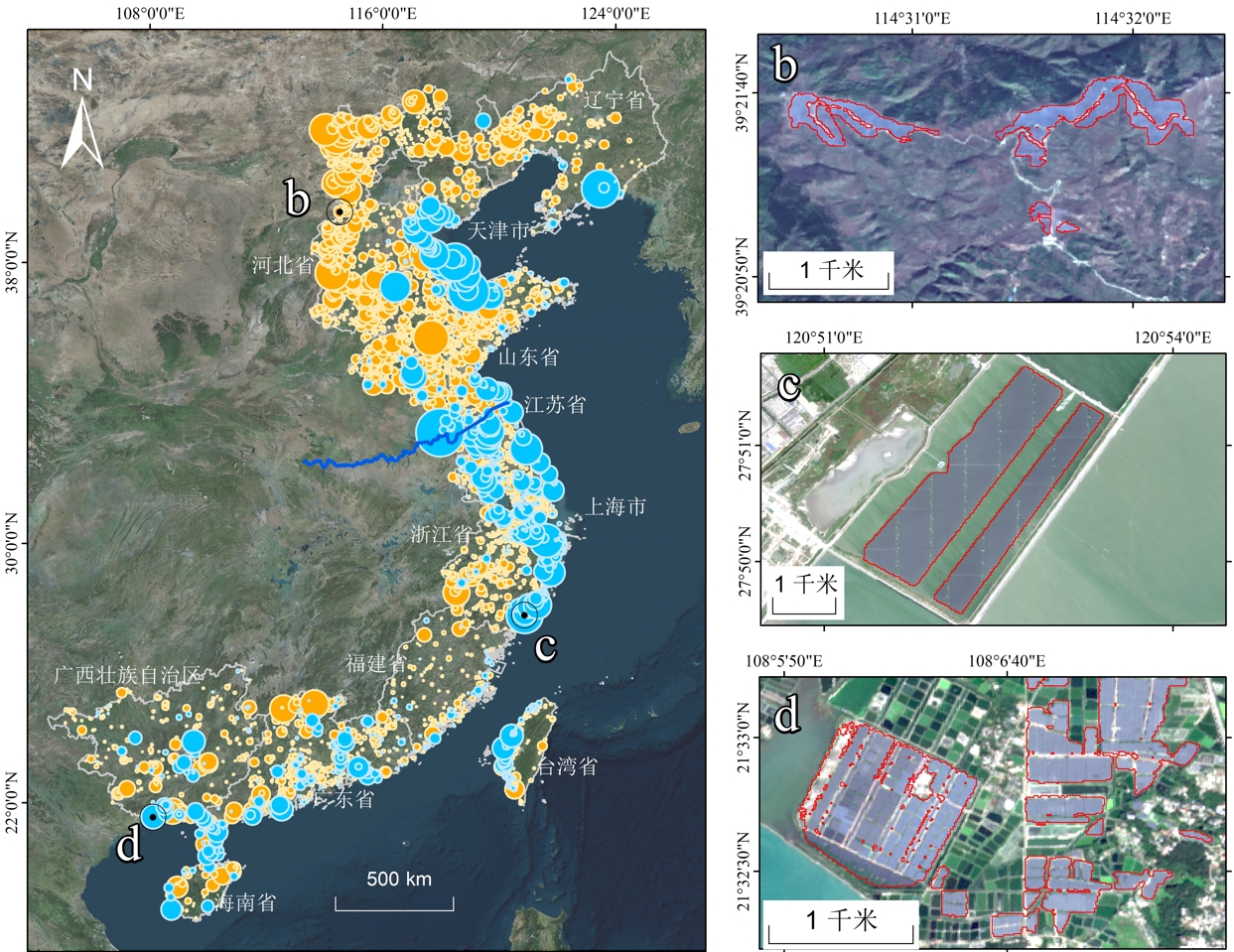

为快速准确地掌握我国沿海省市区的光伏空间分布和发展情况,我们基于Sentinel-1和Sentinel-2卫星影像数据,通过GEE云计算平台构建了一种以光学、雷达及纹理信息等多图层信息作为输入参数的随机森林分类方法,有效地缓解了在海岸带地区使用单一光学影像的云雾遮挡与地物混淆问题,在国家尺度上实现了沿海省市区光伏电站分布专题图的快速绘制,总体精度达到 96.9%,Kappa 系数为 0.91。此外,本研究还基于提取结果分析了光伏电站的图斑特征与空间分布情况,并从自然地理、社会经济等角度对其分布成因进行了分析讨论。

结果表明,截至2022年10月,中国沿海省市区光伏总面积达837.3 km2,主要分布在河北、山东等北方地区且以陆基光伏电站为主,面积前5%的光伏电站占研究区光伏电站总面积的50.2%。各省市光伏电站的数量与规模具有较大差异。总体而言,北方地区具有更多的光伏项目数量及更大的光伏电站建设规模和建设密度。建设密度最高的省市与最低的具有一个数量级的差距。随着行政岸线陆向距离的增加,光伏电站建设密度与水基光伏电站占比逐渐降低,1 km缓冲区内的光伏电站建设密度高达42.5 km2/104 km2,约为我国沿海省市区范围内平均建设密度的7倍。

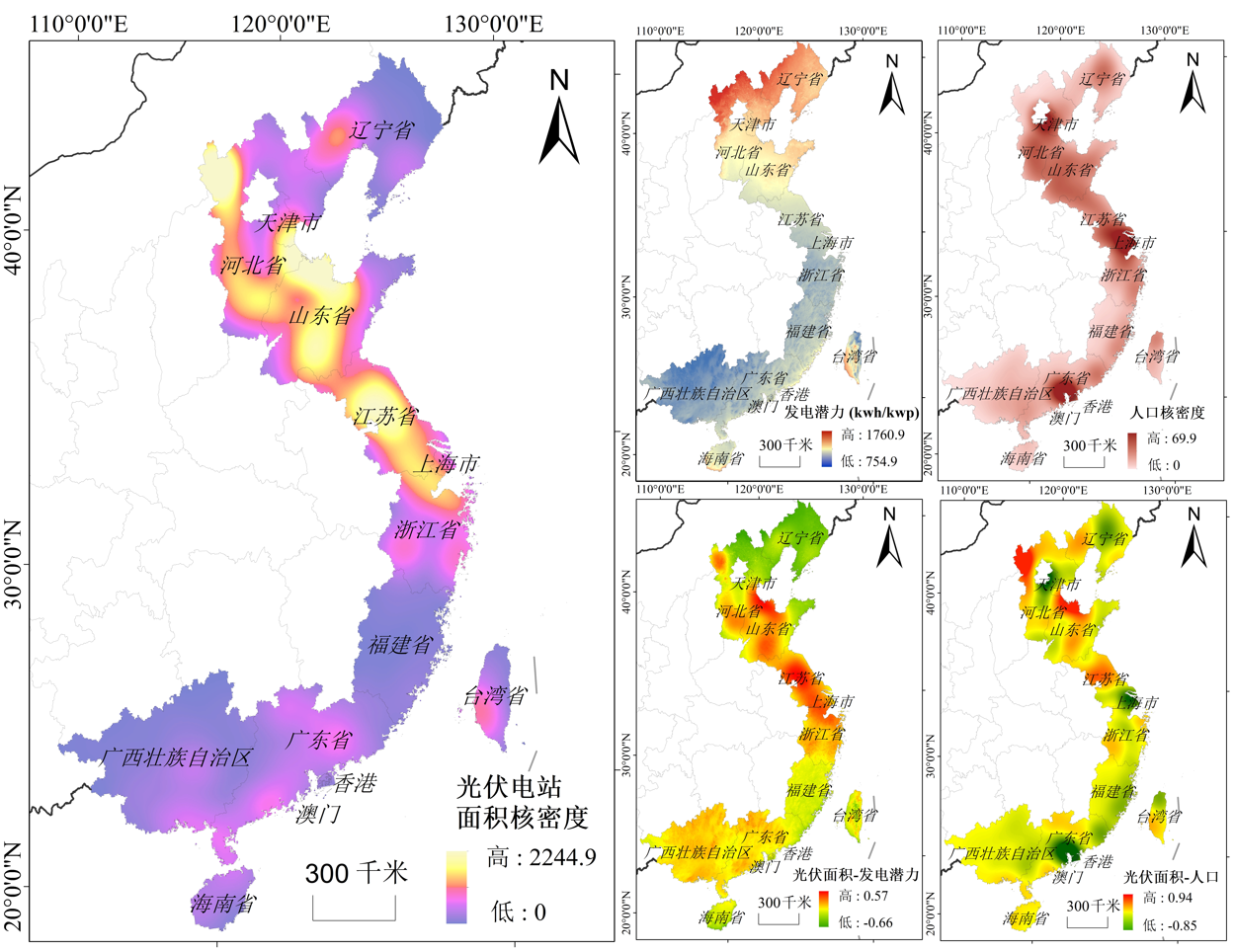

空间分析结果表明,中国沿海省市区的光伏部署整体上与各要素条件相吻合。然而,从光照资源层面分析,仍有部分地区存在较大的光伏发电潜力尚未被开发。从图5-1可以看出,相对于其他省市而言,辽宁省、河北省以及福建省对太阳能的利用不够充分,其中辽宁省的光伏发展潜力最大。江苏省是目前光照资源利用较为充分的地区,其光伏电站的建设水平在对应光照资源条件下超过了其他地区。此外,光伏电站与人口分布之间存在着一定程度的空间偏移。京津冀城市群与长三角城市群周边均存在较为密度较高的光伏电站设施,能够一定程度上缓解能源的压力。而珠三角城市群拥有极高的人口密度,但其周边的光伏电站密度较低,相对来说是对太阳能资源利用程度较低的区域。总体而言,与北方地区相比,南方地区的光伏电站建设密度与人口密度的比值较小,即南方地区的光伏供电水平总体偏低。

光伏电站分布受多种自然、人文因子影响。较高的光照辐射强度、平坦的地形地貌以及丰富的土地供给提高了光伏电站的发电效益,降低了其建设成本。满足这些要素或其组合条件的地区往往会吸引更多的光伏项目。不同省市地区的光伏产业政策也通过对光伏电站建设成本不同程度的降低,从而影响了光伏电站分布的格局。